Restauro della facciata sul Canal Grande di Ca' Duodo

Scheda storica

Palazzo Giusti, meglio conosciuto come Ca' Duodo dal nome di una delle precedenti famiglie proprietarie dell'immobile, è situato nella zona sud dell'isola di Santa Sofia, all'interno del sestiere di Cannaregio, con affaccio sul Canal Grande.

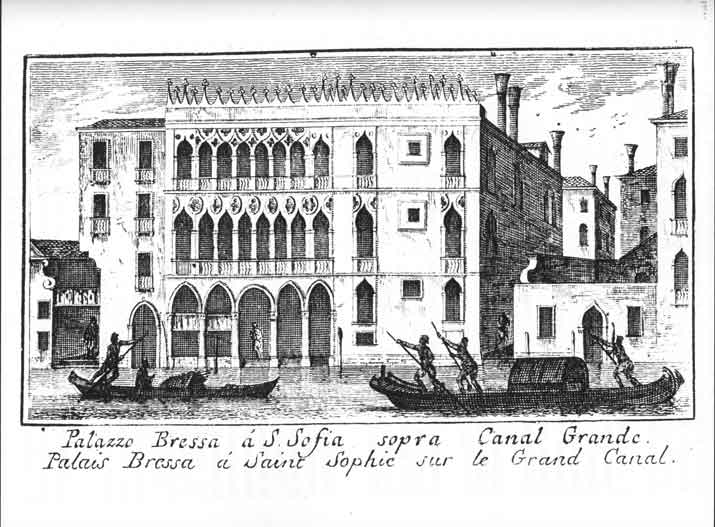

Nonostante l’ubicazione prestigiosa e la dignitosa composizione del prospetto principale, non si dispone di una ricca documentazione a riguardo. In realtà, la presenza al suo fianco di uno dei più conosciuti e studiati edifici di Venezia - la Ca' d'Oro - ha fatto sì che il Duodo fosse relegato alla funzione di "cornice" e, schiacciato dalla fama del suo vicino, risultasse tra i meno studiati della città lagunare.

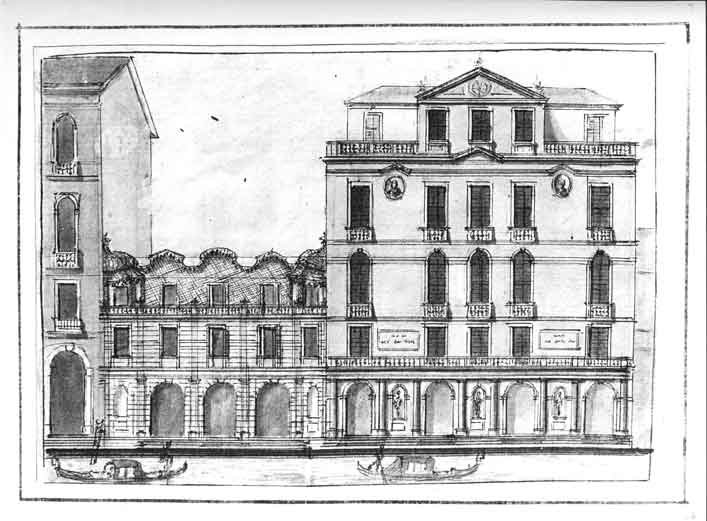

La facciata mostra una certa qualità compositiva ed una coerenza nella sua organizzazione complessiva, che fa presupporre l'esistenza di un progetto unitario. Una prima analisi condotta sull'edificio,consente di datarlo al XVIII secolo: lo stile neoclassico della facciata - particolarmente evidente nello sviluppo del piano terra - la data, 1766, scolpita sul prospetto, l'assenza di indicazioni fornita dall'incisione del de'Barbari (1), le ipotesi di attribuzione all'architetto Antonio Visentini (2), confermano tale convinzione.

La facciata prospiciente il Canal Grande presenta - nella scansione delle aperture - la tipica tripartizione veneziana: gruppo di tre monofore al centro, una ai lati, rettangolari al I ed al III piano, a tutto sesto al II.

Poggioli continui, con parapetto a balaustri, caratterizzano i primi due livelli, mentre al terzo si trovano solo in corrispondenza dei fori finestra; sempre al terzo piano, si trovavano due busti in terracotta sormontati da timpani triangolari. Sopra la cornice di gronda - interrotta al centro da un timpano semicircolare - è un piano sopraelevato che avanza, a filo di facciata, con un grande abbaino centrale, affiancato ai lati da terrazze balaustrate

Serrati ai lati da colonne addossate, i quattro portali del piano terra, intervallati da tre nicchie portastatua, creano un gioco di luce ed ombra, di pieni e di vuoti, riscontrabile anche nei livelli superiori.

Proprio questa organizzazione complessiva del prospetto principale,ha indotto la critica a ritenere che essa sia il frutto di un progetto unitario riferibile al XVIII secolo e non esente da influenze di ascendenza palladiana (3).

La costruzione del palazzo è attribuita all'architetto e pittore prospettico Antonio Visentini (1688-1782), il quale, ormai ottuagenario avrebbe seguito almeno le prime fasi della costruzione di Ca' Duodo (allora Coletti), fino all'altezza del primo piano, lasciando indicazioni precise circa la sua prosecuzione (4).

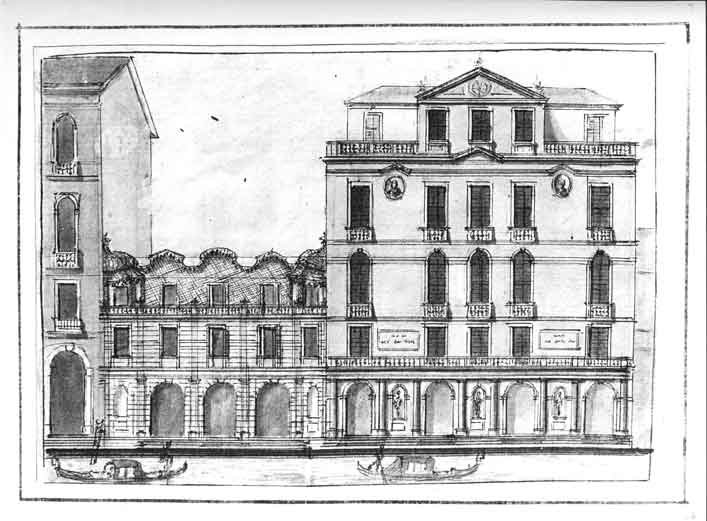

Lo stile classico del prospetto, il suo equilibrio compositivo, riconducono, infatti, ad un'altra architettura veneziana - Palazzo Smith ai Santi Apostoli - eseguita, questa, con certezza dal Visentini e dove egli ha operato creando "una facciata che richiama i suoi prudenti assunti classici, immersi in un disegno-guida lineare" (5). L'architetto veneziano, ricordato soprattutto per le sue abilità tecniche di vedutista, decoratore, quadraturista e trascrittore di prospettive di città e architetture antiche, conduce anche un'attività pratica di architetto non trascurabile e legata alla complessa e ricca figura del console britannico a Venezia Joseph Smith (6); l'amicizia del Visentini con il diplomatico inglese,gli permette di procurarsi una clientela facoltosa della quale fa parte, ad esempio, la famiglia Michiel (7). Sembra pertanto plausibile una sua conoscenza dei Coletti, committenti del nostro palazzo. A riprova di questa attribuzione, oltre alle fonti letterarie, la critica porta un disegno acquerellato (fig.l) proveniente dal Fondo Gherro del museo Correr, che si vorrebbe attribuito allo stesso Visentini (8).

Conferma di un’edificazione ex novo, ci viene anche dalla constatazione di una precisa simmetria nel distributivo di facciata: una rifabbrica su precedente impianto è intuibile, in molti casi, dalla presenza di asimmetrie, determinate dalla necessità di adattare la nuova configurazione del prospetto al precedente impianto; tale modo di procedere, che risulta molto comune nella città lagunare (9), è a nostro avviso assente nella fabbrica in questione.

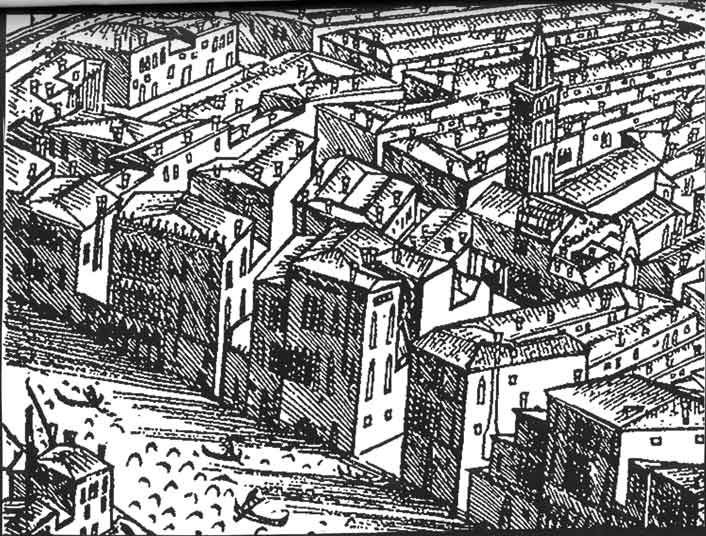

Dall’osservazione della veduta prospettica di Jacopo de' Barbari (fìg.2), possiamo notare come, nell'area a ponente della Ca' d'Oro, non sia rappresentato alcun palazzo assimilabile per volumetria al Duodo: si nota invece un netta separazione tra l'edifico gotico ed un altro di dimensioni minori, spostato ad ovest e prospiciente sempre il Canal Grande. Il vuoto tra le due fabbriche potrebbe corrispondere ad una calle delimitata da un muro verso il canale (10). La stessa calle - privata del muro - è ancora visibile in una stampa settecentesca del fondo Gherro (fig.3), dove compare un altro elemento interessante: nel lato ovest della Ca' d'Oro - qui denominata "Palazzo Bressa" - è stata affiancata una porzione di edificio a tra piani, probabilmente fornita di barbacani a partire dal secondo livello

Vista la precisione con la quale sono rappresentati tutti gli elementi architettonici, è possibile ritenere tale stampa una fonte attendibile e pertanto ipotizzare che, per fabbricare Palazzo Duodo, tale porzione sia stata demolita.

L'ipotesi di edificazione ex novo di Palazzo Duodo non contrasta, a nostro avviso, neppure con la presenza, nella parte retrostante l'edificio, di una pietra da camino databile alla metà del XVI secolo (11): è possibile, infatti, che nel Settecento si sia costruito sfruttando parte del precedente assetto fondazionale e di quello murario dell'edificio ad ovest della Ca' d'Oro. Da quanto fin qui detto, appare quindi plausibile che la data, 1766, scolpita in facciata, possa riferirsi all'edificazione del palazzo.

Sappiamo invece con certezza che agli inizi dell'Ottocento, il palazzo era completamente concluso: nel Catasto Napoleonico (12) è, infatti, riscontrabile - nell'area in questione - la presenza di un edificio con l'impianto ad “U”, coincidente con quello di Palazzo Duodo. Quest'ultimo, infatti, presenta fino ai primi del Novecento un impianto, caratterizzato dal corpo principale verso il canale e da due ali laterali verso terra: questo schema sarà alterato nella prima metà del '900, probabilmente entro il 1920, abbattendo parte del corpo est dell'edificio, per consentire una maggiore illuminazione del lato della Ca' d'Oro che con esso confina (13).

Il 13 luglio del 1918, lo Stato entra in possesso dell'edificio, acquistato precedentemente dal conte Vettore Giusti del Giardino fu Girolamo, con lo scopo di adibirlo "al riordino della Ca' d'Oro e per costruzione di museo dipendente dallo stesso Ministero [della Pubblica Istruzione] ".

Questo cambio di funzione (da abitativa a museale) ha determinato la necessità di alcune modifiche al distributivo interno e continui lavori di manutenzione, eseguiti a più riprese nel corso del Ventesimo secolo e dei quali abbiamo testimonianza nei documenti d'archivio; risale, ad esempio, al 1938 la costruzione al II piano del "corridoio che congiunge la parte anteriore dell'edificio con quella posteriore" (14); sono invece dei primi anni Settanta i lavori relativi alla costruzione di "una scala più funzionale e adeguata alle esigenze delle Gallerie" (15).

Dal 1918 in poi Palazzo Giusti-Miani-Coletti-Duodo fa quindi parte del demanio dello Stato ed oggi è sede di laboratori e sale espositive che costituiscono la naturale prosecuzione dell'esposizione presente nell'adiacente Ca' d'Oro.

Annunziata Genchi

Francesca Romana Liguori

Note

1) Pianta prospettica della città attribuita a Jacopo de'Barbari e

pubblicata da Antonio Kolb, Venezia, 1500.

2) Elena Bassi, Architettura del

Sei e Settecento a Venezia, Napoli 1962; Manlio Brusatin, Venezia nel

Settecento: stato, architettura, territorio, Torino 1980; Umberto Franzoi, Mack

Smith, Canal Grande, Venezia 1993.

3) Elena Bassi, op.cit., p.364.

4)

Elena Bassi, ibidem: "Secondo i biografi del primo Ottocento, quali il Della

Valentina ed il Cicogna, e secondo anche quanto scrive Giannantonio Meschini

nelle numerose ristampe della- Guida di Venezia, il Visentini avrebbe costruito

solo il primo piano del palazzo. Ma l'edificio è tutto coerente

...".

5) Manlio Brusatin, op.cit., p.232.

6) Manlio Brusatin,

ibidem.

7) Manlio Brusatin, op.cit., p.234.

8) Elena Bassi, op.cit.,

p.364.

9) Si veda, ad esempio probante, la ricostruzione su precedente

impianto di palazzo Zorzi a San Severo, attribuita al Codussi.

10) Paolo

Marette, L'edilizia gotica veneziana, Venezia 1960, p.56: "L'isola di S.Sofia,

oltre che per gli importanti edifici bizantino-gotici del fronte su Canal Grande

(tra i quali è la Ca'd'0ro), è di grande interesse quale esempio di struttura

urbana gotico-trecentesca a calli pubbliche in serie lineare tra asse pedonale e

canale, con edificazione borghese e popolare in linea su di esse".

11)

Alberto Rizzi, Scultura esterna a Venezia, Venezia 1987, p.281: "Calle dei Pali

già Testori, n°3837 (S.Felice). Ca'Duodo, 2°piano: Pietra da camino (II metà del

XVI secolo). Pietra di Nanto cm.80xl80c.".

12) Catasto Napoleonico, 1808-1811

(Venezia)

13) Questa operazione è eseguita prima del 1918, quando Ca'Duodo è

ancora di proprietà del Conti Giusti. Cfr.: Archivio Storico S.B.B.A.A.Ve, b.Ca'

d'Oro, Lettera dell'Ispettore Domenico Ruspoli, s.d.

14) Archivio Corrente

S.B.B.A.A.Ve, b.Ca'd'Oro I, Lettera firmata da F.Forlati e datata 19 luglio

1957.

15) Archivio Corrente S.B.B.A.A.Ve, b.Ca' d'Oro I, Comunicazione datata

16 novembre 1972.

|

| Fig. 1 – Biblioteca Correr, Fondo Gherro: disegno acquerellato rappresentante palazzo Colletti-Milani-Giusti, s.d., Antonio Vicentini (?) |

|

| Fig 2 – Pianta prospettica della città attribuita a Jacopo de’Barbari e pubblicata da Antonio Kolb, Venezia, 1500: particolare |

|

| Fig. 3 – Venezia, Biblioteca Correr, fondo Gherro, Memorie di Venezia, Tomo III, stampa settecentesca, s.d. |