![]()

|

|

| ||

| Eine geologische Exkursion | |||

|

|

|||

|

|||

|

Eine geologische

Weltexkursion durch Leipzig? |

||||||||||||||||||

|

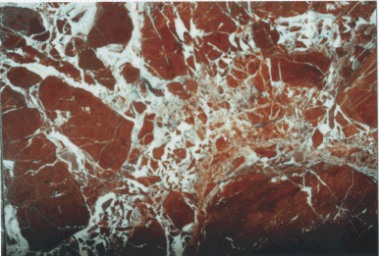

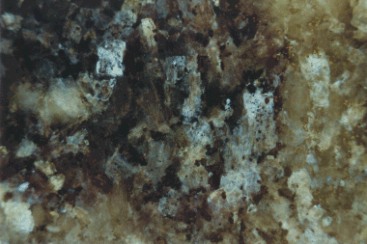

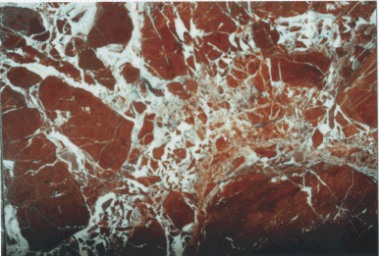

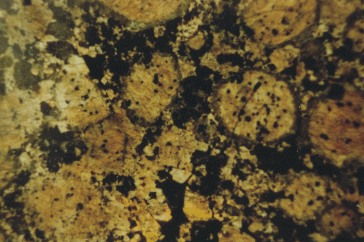

Die wichtigsten Natursteine, die in Leipzig eingesetzt wurden und über die hiermit kurz berichtet werden soll, sind Sandsteine, Kalksteine, Granite und Vulkanite. Daneben schmücken viele andere, attraktive Gesteine (z. B. Marmor aus Italien und vom Balkan, Migmatit, Gneis aus Skandinavien und Brasilien, Theumaer Fruchtschiefer aus dem Vogtland, Schwarzer Diabas aus Lobenstein/Thüringen, Lamprophyr aus der Lausitz, Larvikit aus Norwegen) Leipzigs Bauwerke; sie sind aber weniger verbreitet. |

||||||||||||||||||

|

Im frühen Mittelalter wurden nur für repräsentative Bauten (Kirchen,

Pfalzen, Klöster) Natursteine verwendet, die in unmittelbarer Nähe

gebrochen wurden und damit nur kurze Transportwege erforderten. Schon

in der Romanik beginnend und in den folgenden Bauepochen sich

ausweitend, wurden neben den Kirchenbauten immer mehr Natursteine auch

für Profanbauten (Burgen, Bürgerhäuser, Brücken, Straßenpflaster,

Skulpturen u.a.) eingesetzt. |

|

|||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

|

Mit

der fortschreitenden Entwicklung der Transportmöglichkeiten wurden in

zunehmendem Maße Gesteine entfernterer Herkunft als Bausteine

herangezogen: Sandsteine aus der erdgeschichtlichen Epoche des

Buntsandsteins (vor 215-225 Mill. Jahren) aus dem Gebiet

Weißenfels-Zeitz sowie Sandsteine der Kreidezeit (vor 67-137 Mill.

Jahren) aus dem Elbsandsteingebirge (Thomas- und Nikolaikirche). |

|||||||||||||||||

|

Der

fortschreitenden Ausbau des Eisenbahnnetzes, beginnend vor 150 Jahren,

ermöglichte den Bezug von Natursteinen aus ganz Deutschland und Europa: |

|

|||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

|

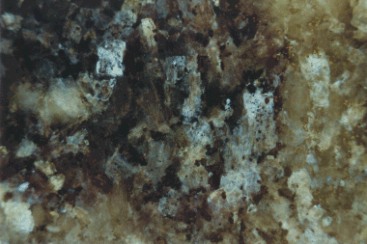

Die Hochhäuser Europahaus und das Krochhaus am Augustusplatz sind mit

Platten aus mainfränkischem Kalkstein verkleidet. Die Pfeiler des

Durchganges des Krochhauses sind mit belgischem, grauschwarzem

Kohlenkalk aus der Karbonzeit (325-350 Mill. Jahre) versehen. |

|||||||||||||||||

|

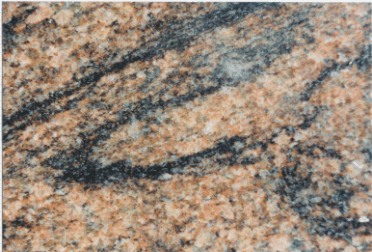

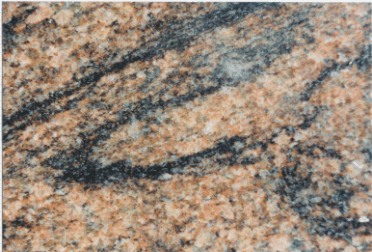

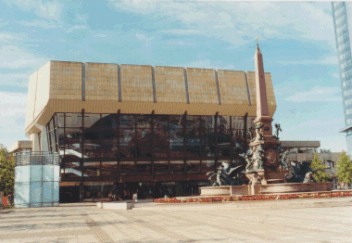

Ein weiteres, in Leipzig viel verwendetes Gestein ist der Granit. Wir treten ihn ja täglich mit Füßen, da Straßenpflaster und Gehwegplatten häufig aus diesem Gestein bestehen. In Leipzig kam dabei meist der Lausitzer Granodiorit zur Anwendung. An Bauwerken wurde Granit für den Sockelbau oder für den Spritzwasserbereich (z. B. am Opernhaus bräunlicher Granit aus dem Harz) und für Treppen eingesetzt. Dem Riquet-Haus in der Reichsstraße verleiht der rote Granit aus Schweden ein sehr dekoratives Aussehen. Denkmale und Brunnen wurden aus Granit angefertigt, erwähnt sei hier nur der Mendebrunnen vor dem Gewandhaus. Der Obelisk und die innere Brunnenschale besteht aus rotem Meißner Granit und das äußere Becken aus Fichtelgebirgsgranit. In neuerer Zeit werden auch ganze Gebäude mit Granitplatten verblendet, wie dies an dem ehemaligen Universitätshochhaus, dem jetzigen "City-Hochhaus", geschehen ist. Hier wurde, wie auch an dem MDR-Anbau feinkörniger grauer bzw. bläulicher präkambrischer Granit Padang aus der Provinz Fujian in China angebracht. |

|

|||||||||||||||||

|

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden auch schon Gesteine von außereuropäischen Vorkommen (z. B. Nordafrika, Türkei) genutzt aber heute werden Natursteine aus der ganzen Welt (China, Südamerika, Afrika u. a.) in großem Umfang preiswert importiert. In den letzten Jahren wurde und wird in Leipzig, insbesondere in der Innenstadt, sehr viel gebaut. Erfreulicherweise wird dabei wieder häufig Naturstein zur Fassadenverblendung, als Fußbodenplatten und als Straßen- sowie Gehwegpflaster angewendet. |

|||||||||||||||||

|

Das Interesse der Leipziger und der Besucher an den Naturgesteinen, ihren Namen und ihrer Herkunft wird dadurch geweckt. Der Einsatz von Naturstein und welcher Stein in welcher Art verwendet wird ist schon immer eine Modefrage gewesen, wie auch daran zu erkennen ist, daß zur Zeit immer mehr Baumärkte und sogar Möbelhäuser Naturstein für Küchen und Bäder anbieten. Deshalb laufen am Institut für Geophysik und Geologie der Universität Leipzig, gefördert durch das Arbeitsamt, zur Zeit umfangreiche Arbeiten zur Erfassung der an Leipziger Bauwerken eingesetzten Natursteine. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden in einer dafür entwickelten elektronischen Datenbank dokumentiert, die im Jahr 2002 auch über das Internet der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Daneben ist auch die Herausgabe eines kleinen, touristischen Führers "Leipziger Bauwerke und ihre Natursteine" geplant. |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

|

Internetdesign: |

|

|

||||||||||||||||

|

Hintergrundbild: Elbsandstein |

||||||||||||||||||

|

Kontakt:

G. Schied, A. Beser, A. Grimmer

Tel.: 0341 97 32820 oder 0341 97 32810

e-mail: agrimmer@rz.uni-leipzig.de